オープンイノベーションについて、事例も交えながら解説します。

Index

・オープンイノベーションの定義と注目される背景

・オープンイノベーションの3つの目的

・オープンイノベーションのメリットと課題

・オープンイノベーションの類型と具体的な手法

・企業のオープンイノベーションに必要な要素

・オープンイノベーションを活性化する!拠点の事例

・まとめ

オープンイノベーションの定義と注目される背景

オープンイノベーションとは、組織の垣根を超えて知識や技術を持ち寄り、新たな付加価値や革新的な技術・製品・サービスなどを創出する取り組みです。

2003年にアメリカの経営学者であるヘンリー・チェスブロー氏の著書『オープンイノベーション』の中で提唱されたことが始まりです。

当時は外部の1社と、技術やリソースにおいて連携する1対1の関係を指していました。しかし、その有りかたも時代に合わせて変化し、現在ではオープンイノベーションは「3.0」というステージへと進化しています。

また、これらが注目される背景にはクローズド・イノベーションの限界もあります。

グローバル化、IT化、プロダクト・ライフサイクルの短期化により、企業の競争環境は激化しています。自社の経営資源のみで研究開発・製品化・市場投入を行う自前主義(クローズド・イノベーション)では限界があるのです。

そのため、企業が生き残るための手段として、外部の知見やリソースを効率よく活用するオープンイノベーションが注目されているのです。

オープンイノベーションの3つの目的

①新技術・新製品開発

産学官連携、他企業との共同開発による、新技術や新製品の開発を目的とするものです。

②市場獲得・社会実装

技術や研究成果はあるものの、商品化のリソースやエンドユーザーへの販路がない場合等に、市場獲得や社会実装を目的に、他組織と連携するものです。

③新規事業開発・アイデア創出

新しい事業のコンセプトや、ビジネスモデル、サービスなどについて異業種と連携しながら、事業開発を行う事を目的とするものです。現在は、社外の起業家やベンチャー企業などとの協業、顧客を巻き込む「共創」など、手法は多様化しています。

共創について、具体的な事例を交えた解説ブログを公開中!

オープンイノベーションのメリットと課題

メリット1:企業生存率の向上

プロダクト・ライフサイクルの短期化や市場ニーズの多様化に対応しやすくなり、企業が生き残る確率が高まります。

メリット2:研究開発効率の向上

バラバラの組織が所有していた技術や成果を持ち寄ることで、開発にかかる期間やコストが削減でき、研究開発効率が良くなります。

課題:知的財産の保護

効果がある一方で、ライセンス(権利)の帰属をどこに持たせるのか、といった知的財産の保護に関する課題もあります。また、新規事業開発の場合は収益化の見通しを立てづらいといった問題もともないます。そのため、オープンイノベーションの推進には、知的財産戦略やリスクマネジメントが必要です。

取引実績があり信頼できるパートナーの選定や、情報だけでなくモノ(プロトタイプなど)を継続的にやり取り(実際に取引を行う)するなど、リスクヘッジが重要です。やり取りを行うことで、相手への解像度が高まり、パートナーとしての適正判断もしやすくなります。

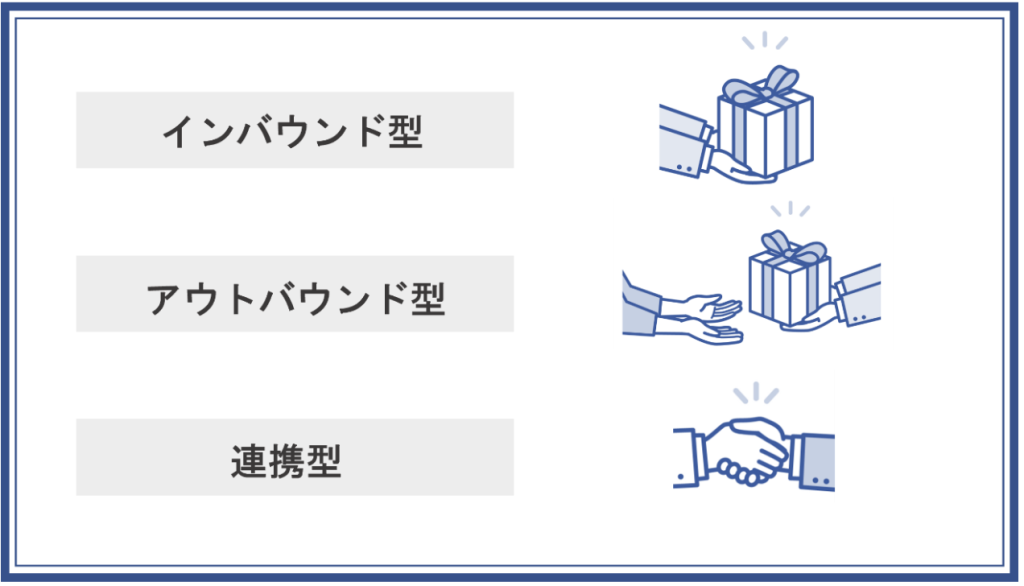

オープンイノベーションの2つの型と具体的な手法

オープンイノベーションは大きく「インバウンド型(アウトサイド・イン型)」と「アウトバウンド型(インサイド・アウト型)」に分けられます。

近年では手法は多様化し、上記以外のさまざまな取り組みも行われています。

インバウンド型

外部に存在する有用なアイデアや技術を内部に取り込む方法です。技術探索型、アウトサイド・イン型ともいわれます。 具体的には、外部との技術提携、M&Aを指します。

アウトバウンド型

組織内で活用されていないアイデア・技術や、自社の経営資源だけでは市場投入が困難な研究開発成果について、外部へ活路を見出す方法です。インサイド・アウト型、技術提供型ともいわれます。 具体的には、他社への事業売却やライセンス供与があげられます。

連携型

インバウンド型とアウトバウンド型の統合で、社内外で連携して共同開発する方法です。

具体的には、産学官連携、他企業との共同開発などがあげられます。

近年では大企業とベンチャー企業が連携する取り組みが盛んになっており、ハッカソン(短期集中的なソフトウエアの共同開発)、アクセラレータープログラム(新興企業との協業を目的にした募集)の提供、CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)の創設、インキュベーション施設の設置などさまざまな取り組みが行われています。

企業のオープンイノベーションに必要な要素

外部とのネットワーク

適切なパートナーと連携するには、外部技術の情報を収集し、優れた外部ネットワークを構築する能力が必要となります。

ネットワーク構築の方法としては、アイデアを広く募集するイベントやプログラム開催、プラットフォームの活用、社内技術の展示などがあります。

また、広く社外の人々を招き入れて「共創」を模索する空間(場)づくりも方法のひとつで、多くの企業で行われています。

「共創とは?」の解説記事!

共創について、具体的な事例を交えた解説ブログを公開中!

拠点となる場

オープンイノベーションを活性化させるには、自社リソースの積極的な開示が必要であり、そのためには、外部に広く開かれた拠点となる場、すなわち「共創の場」が重要です。

共創ラボ、フューチャーセンター、イノベーションハブ、インキュベーション施設、ハブスペースなどの呼び方もあります。

研究開発やプロトタイピング、社内技術の展示、イベント、会議や商談などに活用できます。

「共創の場」についてのお役立ち資料ダウンロードはこちら

これからの「共創の場」に必要な要素について、具体例を交えて解説しています!

「共創の場」づくりのヒントになる資料です。

オープンイノベーションを活性化する!拠点の事例

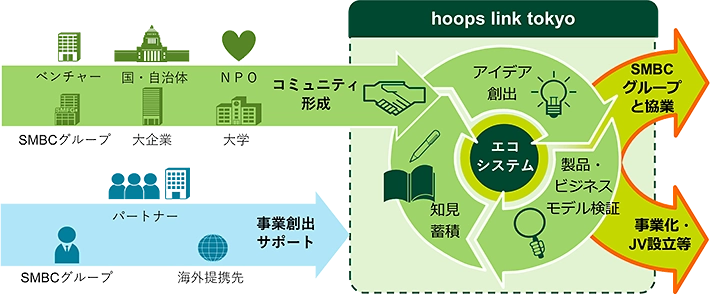

hoops link tokyo|三井住友フィナンシャルグループ

「hoops link tokyo」は渋谷に位置する同社のオープンイノベーション拠点です。

SMBC グループの新規事業創出を加速させることを目的に開設された施設で、知見・ノウハウを持ったスタートアップ、大企業など様々なプレイヤーをコミュニティメンバーとして迎え入れ、異業種交流やセミナーイベントなど様々な活動が行われています。

同社の異業種企業との共創プログラム「SMBC BREWERY」の定期的な開催を通して、現在ではhoopsを中心としたイノベーションエコシステムも構築されています。

エコシステム:各社の製品の連携やつながりによって成り立つ全体の大きなシステムを形成するさまを「エコシステム」という。

また、ベンチャー経営者を招き、事業開発のノウハウや経営者の志などを熱く語る「経営者道場」というイベントも開催しており、SMBCグループ従業員のマインドセットの場としても活用されています。

「OPEN HUB Park」|NTTコミュニケーションズ株式会社

「OPEN HUB Park」(以下 PARK)は、NTT Comが開始した事業共創プログラム「OPEN HUB for Smart World」の中心的な活動拠点となるワークプレイスです。

リモートワークの増加に伴うオフィス集約によりできたスペースを、リアルとバーチャルの垣根を越えた、場所に制限されないコミュニケーションが可能な共創の場として再設計しました。

来訪者には、展示だけでなくコンセプト検討へのインスピレーションを与える各種デジタル体験を用意しています。例えば、大型LEDモニタに収集したデータを可視化し、データ利活用の検討に役立てています。

また、NTTグループのイノベーション拠点とコミュニケ―ションができるディスプレイや、遠隔から操作できるロボットを整備しています。リモートからでもPARKに来場ができ、リアルな来場者とのコミュニケーションを実現しています。

ここでは、ビジネスのアイデア創出だけではなく、最先端の情報通信技術を配備し、社会へ実装するためのさまざまな実証実験が可能です。

情報発信スタジオも設置。社会実装の成果を配信するオウンドメディアや、共創コミュニティーの会員交流イベントを通じて、新たなビジネスの展開を後押ししています。

共創スタジオ「T-BASE」|株式会社博展

具体例のひとつに、HAKUTENが保有する、都内最大級の共創LABO施設「T-BASE」があります。

「T-BASE」は、“製造拠点から共創拠点へ“をコンセプトに、クリエイティブとエンジニアリングの双方向のコミュニケーションスペースを設け、デザイナーやエンジニア、外部パートナーがより実験的なクリエイティブに挑戦し、新たな価値を生み出す場です。

ここには顧客やパートナーが利用できるスペースがあり、構造検証を目的とした仮組み(プロトタイピング)や、商品展示や照明の当て方等を検証できます。

また、HAKUTENは江東区が推進する江東ブランドにも加盟しており、ものづくりに関するステークホルダーと実験や実証を繰り返しています。

2022年には、パートナーやクライアントとのコミュニケーション活性化を目的に開催したイベント、「HAKUTEN OPEN STUDIO」の会場として活用しました。

体験づくりの裏側をピックアップした現物やスケッチなどとともに、クライアントとの取り組みの一部やボツ案、社内プロジェクトや自主的な実験を公開しました。

さらに、共創スタジオ「T-BASE」では、イベントのサステナビリティについて共に考えるショールーム「T-CELL」の個別ツアーを開催しております。

企業のマーケティング活動において欠かせなくなっている”サステナビリティ”への取り組みに向けて、イベントのサステナビリティを共に考えるツアーです。

この見学ツアーはどなたでもご参加いただけますので、こちらのフォームよりお申し込みください。

共創ラボ「LINKSPARK」|西日本電信電話株式会社

「LINKSPARK」はデジタルトランスフォーメーションを推進し、新たな価値を創造する共創空間です。

NTT西日本が推奨するDX推進の拠点「LINKSPARK」は、NTT西日本の技術やソリューションを活用して、地域課題の解決や産業発展に取り組み、新たなビジネスの実現を通して社会貢献していく象徴的な施設として位置付けられています。

大阪・名古屋・福岡の3拠点ある「LINKSPARK 」では、拠点ごとに異なる課題や地域特性に合わせて、目的を明確化し、お客様のDXが加速するような空間設計をおこなっています。

また、一方的に情報を伝えるのではなく、体験を通じて来場されたお客様に興味を持ってもらえるような仕組み作りをするなど様々な工夫が施されています。

「LINKSPARK」開設をサポートしたHAKUTENは、DXの力によって地域の産業を盛り上げる一手になれるようにプランニングしていきました。本プロジェクトの背景がわかるストーリーブログも公開しておりますのでぜひご一読ください。

共創ラボ「LINKSPARK」のプロジェクトストーリー

まとめ

これまでの内容を要約します。

・オープンイノベーションとは、組織の垣根を超えて知識や技術を持ち寄り、新たな付加価値や革新的な技術・製品・サービスなどを創出する取り組み。

・オープンイノベーションは企業生存率、研究開発効率の向上に効果があるが、知的財産戦略や、リスク対策が必要。取引実績があり信頼できる企業をパートナーに選ぶことや、情報だけでなくモノ(プロトタイプなど)を継続的にやり取りすることが重要。

・オープンイノベーションは外部とのネットワークの構築が必要で、プラットフォームの活用、社内技術の展示の他に、広く社外の人々を招き入れて共創を模索する空間(場)づくりが必要。

・オープンイノベーションを活性化させるには、外部に広く開かれた拠点となる場=「共創の場」が必要。

上記の通り、オープンイノベーションを実践するには、広く社外の人と繋がる事が必要で、そのためには、先ず自社のリソースを積極的に開示していかなければなりません。

自社リソースを魅力的にプレゼンテーションし、コミュニケーションを図るために、「共創の場」は必要不可欠といえます。

人と社会のコミュニケーションを「体験」によってつなぎ、お客様のビジネスを次へ動かすクリエイティブカンパニーHAKUTENは「共創の場」についてまとめたお役立ち資料を公開中!

「共創の場」についてのお役立ち資料ダウンロードはこちら

これからの「共創の場」に必要な要素について、具体例を交えて解説しています!

「共創の場」づくりのヒントになる資料です。