業界の枠を超えたエシカルな活動を発信し、未来を共に考える場を目指す博展と株式会社船場の共催イベント「Ethical Design Week 2024」が、2024年12月5日〜7日の3日間開催されました。

かねてより博展はサステナビリティの実現に向けた活動に取り組んでおり、今回のイベントに共催として関わる上では、会場の空間デザインから運営にいたるまでの資源循環率を算定する「サーキュラリティ評価」を実施。資源循環プラットフォームサービスの開発・運営や資源循環コンサルティング事業を展開する、レコテック株式会社と共同で調査を実施することで、サーキュラーデザインの達成率の数値化に取り組みました。本記事では、同社の大村拓輝さんをお迎えし、サーキュラリティ評価に取り組んだプロセスを振り返りながら、今後の展望について考えていきます。

Index

- 資源循環型のイベントを目指す「サーキュラーデザインルーム」の挑戦

- イベント開催における資源循環率を可視化する「マテリアル・サーキュラリティ率」

- 資源循環率と空間デザインのクオリティを両立するには

- 一気通貫体制によるサーキュラーデザインの実現

- サーキュラーエコノミーを促進する評価ツールとしての期待

資源循環型のイベントを目指す「サーキュラーデザインルーム」の挑戦

−今回「Ethical Design Week 2024(以下、EDW)」にて「サーキュラリティ評価」に取り組むにいたった背景をお聞かせください。

鈴木(サーキュラーデザインルーム ルーム長):博展では、2015年より「サステナブル・ブランド ジャパン」の運営をおこなっており(※2025年6月には株式会社Sincへ事業譲渡)、さまざまな領域でサステナビリティの推進に関わる有識者の方々が集うコミュニティイベント「サステナブル・ブランド国際会議」をこれまで開催してきました。運営を継続する中で、僕らの事業領域である空間・ディスプレイデザインにおけるサステナビリティの推進のためには何ができるのか、具体的な実装方法について検討を重ねています。

2023年には社内に「サーキュラーデザインルーム」を立ち上げ、イベント空間における資源循環を実現するための活動に取り組んできました。僕らが手がけるイベント空間のデザインは、平均すると2、3日の開催期間のためだけに、つくっては壊すことを繰り返しています。イベント終了後の廃棄物がどこに行き、どのように処理されているのか、サーキュラーデザインルームが立ち上げられるまでは僕らはあまり意識することができていませんでしたが、今回のプロジェクトでは、博展として資源循環を実現する姿勢を示すために、EDWにおける資源循環率を数値化するサーキュラリティ評価に取り組みました。

ーEDWは、株式会社船場が2021年より開催しているイベントですが、博展が2024年度の共催として関わるにいたった経緯を教えてください。

鈴木:イベントなどの仮設空間をメインに手がける僕らに対して、船場さんはおもに商空間やオフィスなどの常設空間を手がけられているという違いはありますが、共通の課題意識を持つ企業同士として、以前より情報交換の場を設けていました。2023年度のEDWに視察にうかがった際に、空間や体験のデザインに取り組むわれわれ2社が共にサステナビリティの実現に挑戦することで、より大きなインパクトが出せるのではないかと考え、2024年度の共催として携わらせていただくことになりました。

ーEDW2024では、イベント開催における資源の調達から廃棄までの循環性を示す「サーキュラリティ評価」に取り組む上で、レコテック株式会社と共同で調査をおこないました。協業にいたった経緯は何でしたか?

大村:もともとは前職のメーカーにてマーケティングを担当していた際に、博展さんに店舗の施工を担当いただいたことがきっかけでしたね。

鈴木:そうでしたね。その後、2023年のサーキュラー・エコノミー・EXPOに出展されていたレコテックさんのブースで大村さんにお会いし、そこで「ヴィッセル神戸」のホームゲームにおけるサーキュラリティ評価を実施された話をうかがったことが、今回のEDW2024の取り組みにつながっています。

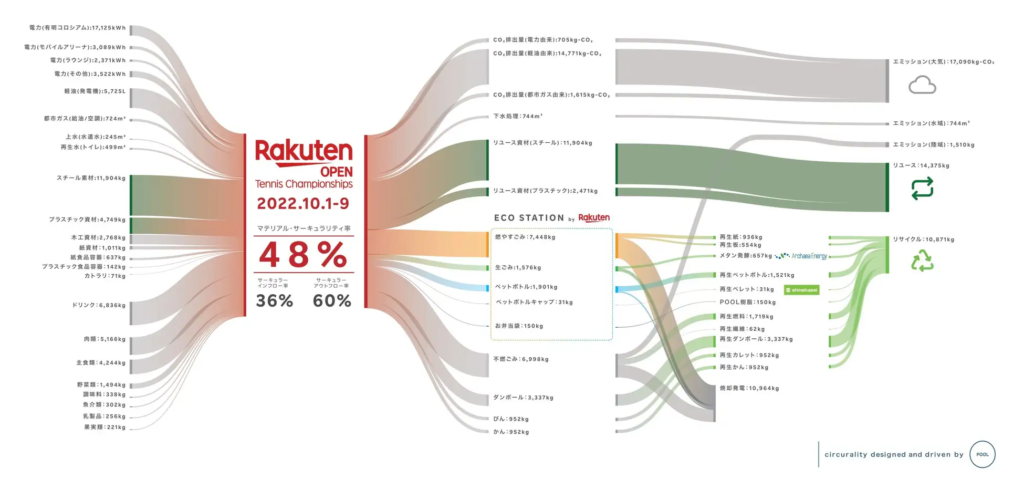

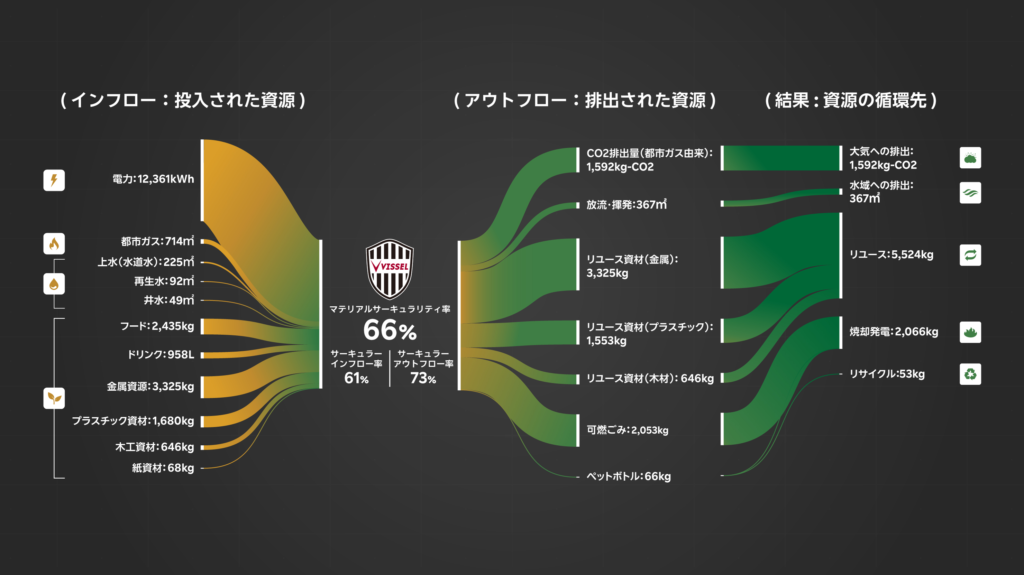

大村:レコテックでは、今回の取り組みに先立って、楽天グループ株式会社と共に「楽天・ジャパン・オープン・テニス・チャンピオンシップス2022」開催時と、2023シーズンのヴィッセル神戸のホームゲーム3試合におけるサーキュラリティ評価を実施しており、EDW2024での取り組みにおいても、これらの実績が活かされています。

「楽天・ジャパン・オープン・テニス・チャンピオンシップス2022」のサーキュラリティ評価結果。リユース資材の使用と再リユース、会場内に設置したごみ分別BOX「ECO STATION by Rakuten」による廃棄物の分別・リサイクルなどの徹底により、大会運営を通して排出された資源の循環性を示す「サーキュラー・アウトフロー率」は60%、大会運営のために投入された資源の循環性を示す「サーキュラー・インフロー率」は36%、これらの各要素を考慮した「マテリアル・サーキュラリティ率」は48%を記録しています。

シーズンのヴィッセル神戸のホームゲーム3試合において実施したサーキュラリティ評価結果。再生可能エネルギーの導入によるCO2排出量の削減やLED照明の導入による省エネ化、ごみを分別して収集する「ECO STATION by Rakuten」を「ノエビアスタジアム神戸」の場外エリアに設置し、分別の啓発活動とリサイクルの推進に取り組んだことで、サーキュラー・インフロー率は 61%、サーキュラー・アウトフロー率は73%、マテリアル・サーキュラリティ率は66%を記録しています。

イベント開催における資源循環率を可視化する「マテリアル・サーキュラリティ率」

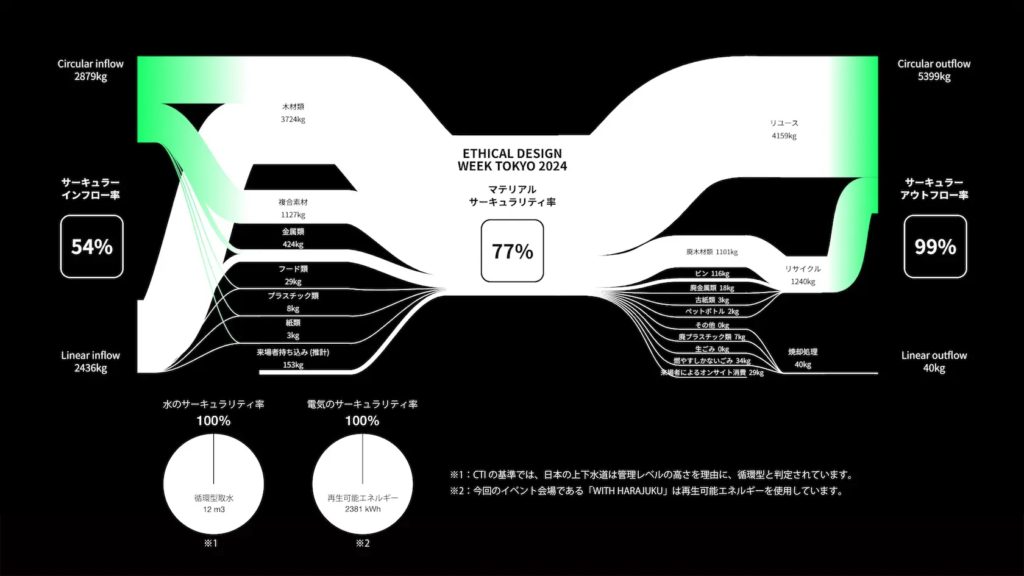

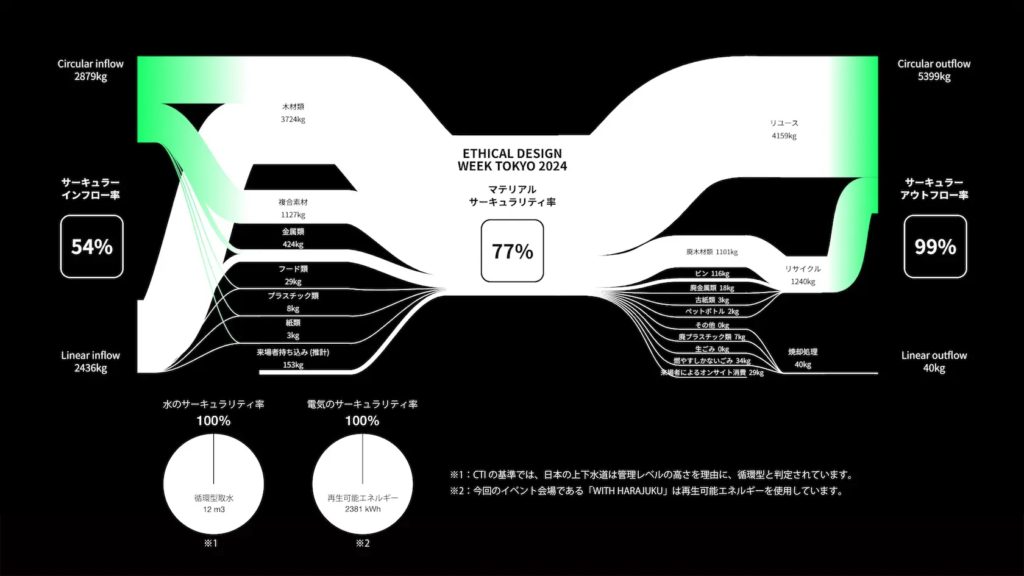

大村:サーキュラリティ評価を実施するにあたり、僕らは資源循環率の測定方法のひとつである「CTI」(Circular Transition Indicators: サーキュラー移行指数)を採用した上で、資源循環率の数値化および可視化をおこなっています。EDW2024においても、資源調達(インフロー)および廃棄(アウトフロー)において、再生可能かどうかの軸ですべて分類し、最終的に「マテリアル・サーキュラリティ率」として数値化することができました。

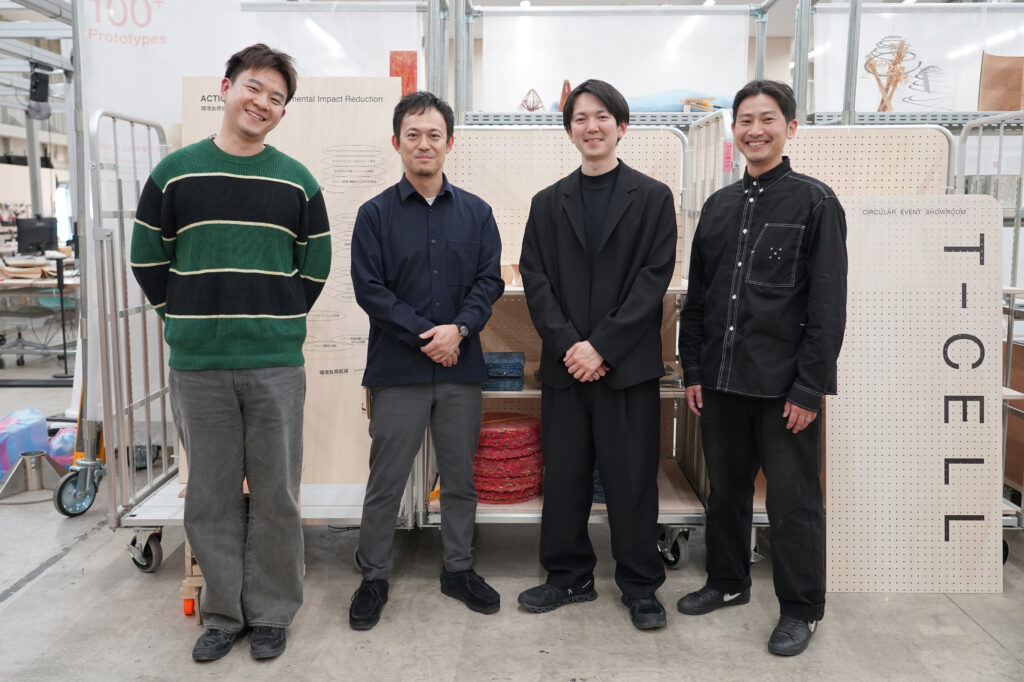

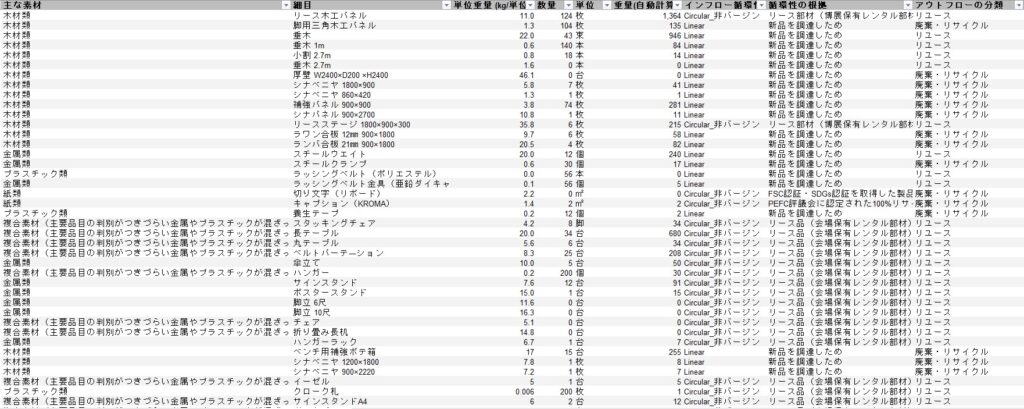

佐藤(プロダクトマネジメント):インフローとアウトフローにおける情報収集は僕が担当しました。普段からプロダクトマネージャーとして資材を仕入れる役割を担っているので、基本的にはそこまで通常の進行との変化はありませんでしたが、今回は資源循環の視点から各資材を仕分けしていきました。

大村:これまでさまざまなサーキュラリティ評価に関わってきた中でも、もっとも情報が網羅されていたと思います。我々としてもとても算定がしやすく、すばらしいアウトプットを得ることができました。

ー博展では、今回のようにサーキュラリティ評価に取り組む以前から、資材調達と廃棄方法を把握していたのでしょうか?

鈴木:そうですね。サーキュラーデザインルームとして資源循環型のイベントを開発するために、以前から資材の調達および廃棄方法についても把握するための動きはありました。普段のイベント空間のデザインにおいても、僕らが保有しているリユース部材を使用する場面が多くなっていましたし、博展の制作スタジオである「T-BASE」から出る廃棄物のうち、どれだけマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルにつなげることができるのかを意識するようになっていました。ただ、実際にそれらの取り組みがどのくらい資源循環率の向上に影響を与えているのかがわからなかったので、今回の数値化とビジュアライズの結果から気づかされることは多かったです。

ーサーキュラリティ評価において算出された数値のデータビジュアライゼーションはどのように実施したのでしょうか?

晏(クリエイティブエンジニア):ビジュアライゼーションにおいては、資材のインフローとアウトフローをまとめたエクセル表を読み込むだけで、アウトプットの画像が自動生成できるシステムを開発しました。JavaScriptのライブラリの中に、数値データのビジュアライズ処理が得意なコードがあるので、今回は主にそれを使用しながら開発を進めていきました。

実際にはこういったシステムをつくるのははじめてでしたが、大学院でデータビジュアライゼーションを専門とする先生のもとで学んでいたので、一度授業の中で同じツールを使ったことがあったんですね。僕は2024年に新卒で入社し、デジタルインテグレーションチームに配属されてから半年ほどしか経っていませんでしたが、新しいことに挑戦したい気持ちがあり、本プロジェクトへの参加を希望した経緯があります。

資源循環率と空間デザインのクオリティを両立するには

ーEDW2024では会場の空間デザインも博展が担当していますが、サーキュラリティ評価の向上のためにどのような点を工夫しましたか?

鈴木:サーキュラーデザインルームでは、今後資源循環型のイベント空間のデザインに取り組んでいく上での「Event Circular Design」システムを策定しており、そこではサーキュラーデザインのプロセスを6つに分解しています。EDW2024の展示空間においても、これらの観点に基づいてデザインに取り組みました。

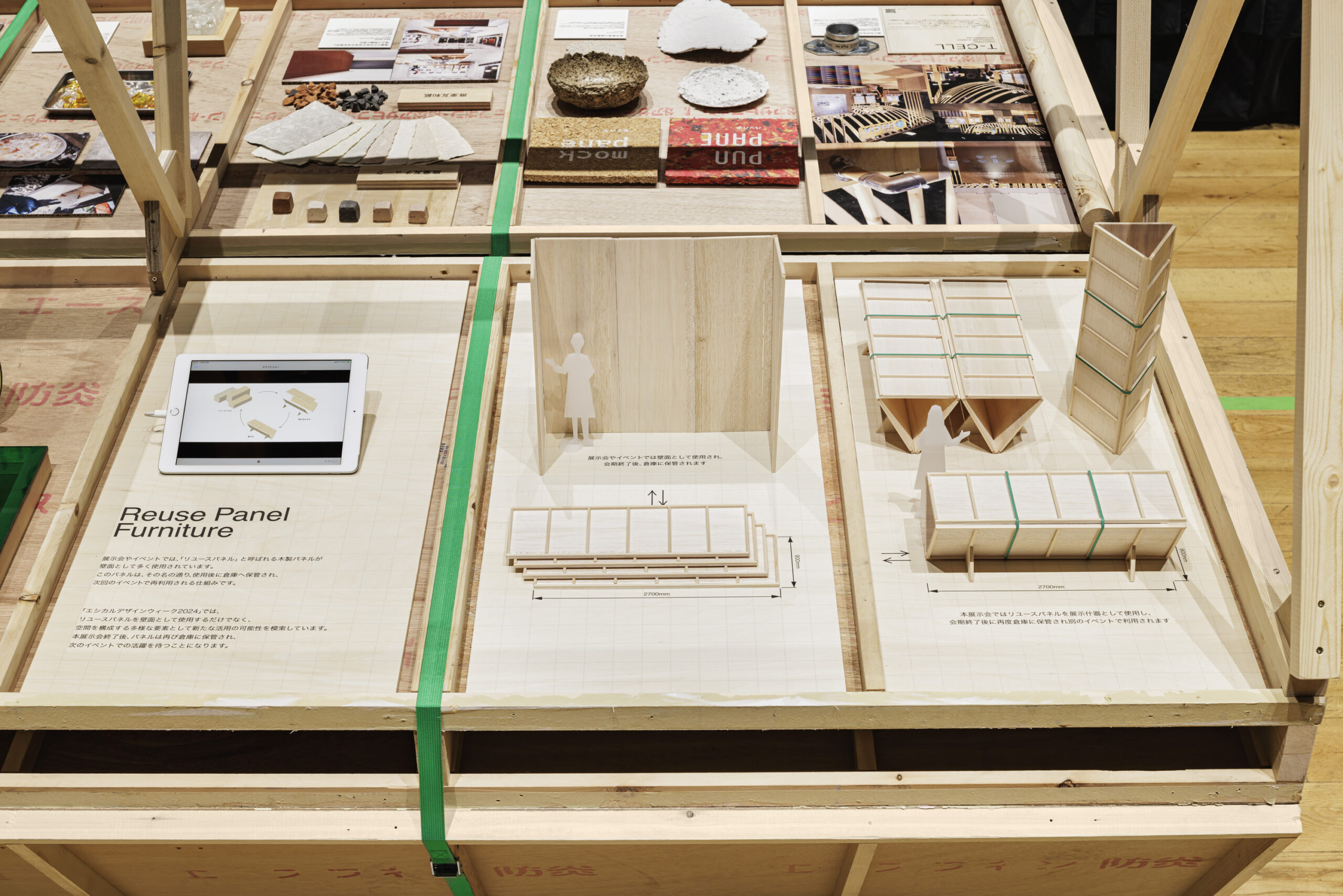

まずは、僕らが大量に保有しているリースパネル(展示会やイベントのブースの壁面を構成する木工パネルを再利用したもの)をおもに使用することで、インフローとアウトフローにおけるサーキュラリティ率の向上につなげました。さらに、それらのリースパネルを使用する上でいかに機能性と意匠性を両立できるかを考えながら、デザインのディテールに反映させています。

同時に、接着剤を使用してしまうと、多くの場合、廃棄方法としてはサーマルリカバリーしかなくなってしまうため、いかに接着剤を使わずに施工できるかも大きなポイントだったと思います。サーキュラーデザインルームでは、普段から接着剤以外の工法の開発を進めており、今回の空間デザインにおいても積極的に取り入れています。

ーサステナビリティやエシカルがテーマのイベント空間においては、素材の質感をそのまま活かした表現が用いられることが多いと思います。一方で、今後高いクオリティが求められる空間デザインにおいても資源循環率を両立するためには、どのようなことが必要になってくると思いますか?

鈴木:確かに、最近は素地を活かした表現が流行していることで、あえてつくり込まない空間デザインが許容されるようになっている状況はあると思います。それに、サステナビリティの実現に取り組んでいることを伝える上で、こういったわかりやすい表現を好むクライアントが増えているのも感じます。

おそらくこれからは環境負荷の少ないデザインがあたりまえになっていくと思うので、高いクオリティが求められるラグジュアリー空間のデザインにおいても、サステナブルであることを前提としたデザインを実践していく必要があると感じています。今後は自然由来の接着剤や、何らかのアクションやトリガーによって簡単に剥がすことができる接着剤などが開発されれば、イベント空間のつくり方が大きく変わるのではないかと思うので、現在博展でも実現方法を探っているところです。

佐藤:接着剤のほかにも、ファブリックの活用による環境負荷の低減の可能性もあると思いますね。ファブリックは接着剤を使わなくても留めることができますし、木材などの資材に比べて調達や施工の工数削減にもつながります。とはいえ、現在はまだファブリックのリサイクル方法はサーマルリカバリーがメインであるため、今後あたらしい技術が開発されることにも期待したいと思っています。

一気通貫体制によるサーキュラーデザインの実現

ーレコテックさんはこれまでにさまざまな業界で資源循環コンサルティング事業を展開されていると思いますが、今回のサーキュラリティ評価に取り組む中で、空間デザインの業界ならではの特徴として感じたことはありますか?

大村:開催期間が決まっているイベント空間においては、どこからどこまでがインフローとアウトフローなのかが明確なので、他の業界と比べてサーキュラリティ率の可視化に着手しやすいのではないかと感じました。環境負荷の高さに対する課題意識が共有されている業界だからこそ、ますますこういった取り組みを推進していきやすい面もあると思います。

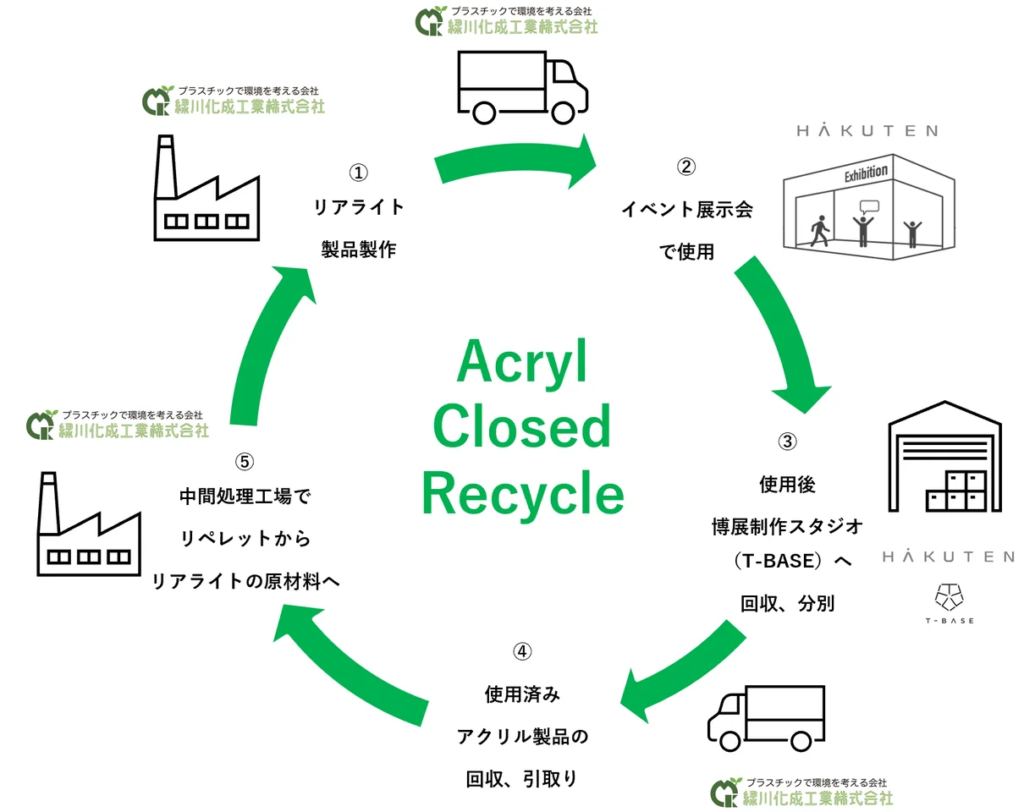

サーキュラーデザインを実践するためには、プロジェクトの設計段階から、いかに資源が循環する仕組みをデザインするかが重要になってきます。博展さんは社内に制作スタジオがあるので、インフローとアウトフローを把握しやすく、企画・デザインから制作・施工まで一気通貫しているからこそサーキュラーデザインを実践しやすいと思いますし、まさにそこが博展さんの強みなんだなと、今回のプロジェクトを通じて感じることができました。

鈴木:年間約1,000件の仕事のすべてが社内で完結できているわけではないですが、T-BASEで制作したプロジェクトにおけるインフローとアウトフローの循環率は把握できますし、高い水準を維持できていると思います。たとえば、木材は表具や仕上げ材の有無で回収方法が変わってくるため、きちんと分別した上でリサイクルしていただけるパートナー企業の方々に回収を依頼しています。

サーマルリカバリーに関しても、できるだけサーキュラーエコノミーの実現に関心のある廃棄物処理業者さんにお声がけさせていただき、一緒にプロジェクトを推進させていただくケースが多いです。今後は、協力会社の方々も僕らと同じ水準で取り組んでいけるようなサポート体制の整備を進めていきたいと思っています。

ー最終的なサーキュラリティ評価を振り返ってみていかがですか?

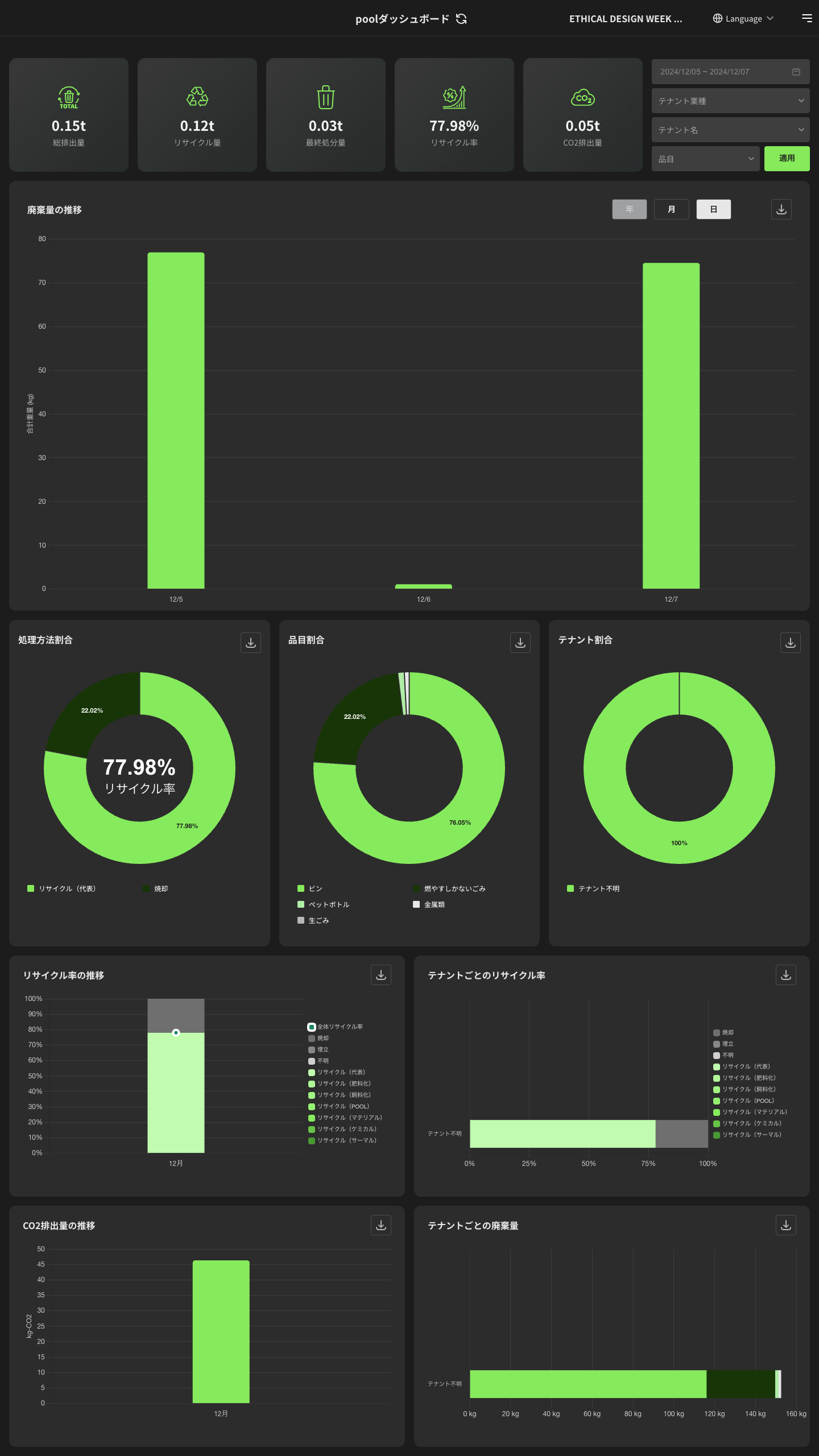

鈴木:イベントの期間中に算出していた想定数値では66%だったのですが、イベント終了後にインフローとアウトフローの再チェックをおこない、イベントで出た廃棄物を加えて算出したところ、77%のマテリアル・サーキュラリティ率を記録することができました。

イベント運営を通じて排出された資源を示す「サーキュラー・アウトフロー率」は99%だったのですが、投入された資源である「サーキュラー・インフロー率」は54%であり、まだまだ課題があることが明らかになりました。今回採用したリユース部材の積極的な活用や接着剤を使用しない工法の採用などは、アウトフローを改善する上で有効な方法だということが再認識できた一方で、インフローの改善に着手できていないことがわかり、今後取り組まなくてはならないことが明確になったと思います。

佐藤:これまでプロダクトマネージャーとしてインフローとアウトフローの把握には努めていたのですが、今回数値化してみたことで、資源循環率への意識がまだ足りなかったことに気付かされました。このようにビジュアライゼーションされると、今後なにを改善すればいいかが一目で分かるので、サーキュラーデザインの実現に向けた意識を高めることができるツールが開発できたんじゃないかなと感じています。

鈴木:クライアントワークの現場でも、今回開発したサーキュラリティ評価ツールについて説明した際にとてもいい反応が得られています。僕らがこういった活動に本格的に取り組んでいる姿勢を伝えられますし、すでにサーキュラリティ評価を実施することが決定しているプロジェクトも複数あるので、今後はクライアントが外部にサステナビリティのための活動を発信するための評価ツールとして採用していただける場面が増えていくのではないかと期待しています。

サーキュラーエコノミーを促進する評価ツールとしての期待

ー最後に、今回のプロジェクトを振り返った上で今後取り組んでいきたいことをお聞かせください。

晏:今回データビジュアライゼーションに取り組む上で、ちゃんとサーキュラーデザインについて理解する必要があったため、個人的にとても勉強になったプロジェクトでした。先輩たちとフラットな関係で一緒に仕事できたのも良かったですね。

今回開発したツールは、データをもとにビジュアルを自動生成させることができますが、文字や線の位置、太さなどは手動で調整する必要があり、まだまだ課題が残っています。今後はそういった部分も自動化できるシステム開発に取り組んでいきたいと思っています。

佐藤:先日、2025年3月に開催されたサステナブル・ブランド国際会議においてもサーキュラリティ評価を実施しており、サーキュラー・インフロー率に課題があったEDWの経験を踏まえて、リユースパネルの活用をさらに推し進めたところ、98%のマテリアル・サーキュラリティ率を記録することができました。現状ではまだサステナビリティをテーマとするイベントでしか算定ができていないので、今後どういった問題に取り組むべきなのかを明らかにしていくためにも、普段の案件でも実施しながら次につなげていきたいと思います。

鈴木:これからの博展のあるべき姿は、「博展に仕事を頼めば、サステナビリティの課題がすべてクリアになったイベントが開催できる」とクライアントのみなさんから思っていただけるようになることであり、サーキュラーデザインルームとしては、今後僕らがサポートするすべてのイベントにおいてそういった姿勢を示していく必要があると思っています。

同時に、これからの体験デザインをアップデートするためにも、サステナビリティと意匠性との両立を模索し、引き続きおもしろい実績をつくっていきたいと思います。博展は2030年までの中期サステナビリティ目標として、すべてのイベントを資源循環型にすることを掲げているので、その実現のためにも、引き続きサーキュラリティ評価に取り組んでいきたいです。

大村:EDWのように、サーキュラーデザインの実現を掲げて開催しているイベントはまだ少ないですし、今回の成果はサステナビリティの実現を推進するためのすばらしい事例のひとつになると思います。これからはCO²の可視化と同様に、資源循環率の向上に取り組むことが企業にとっての競争優位性になっていくと僕らは考えています。空間デザインの業界は今回のようなモデルケースを実現しやすいと思うので、ぜひ今後も博展さんと一緒に取り組んでいくことで、次のステージに進んでいきたいですね。

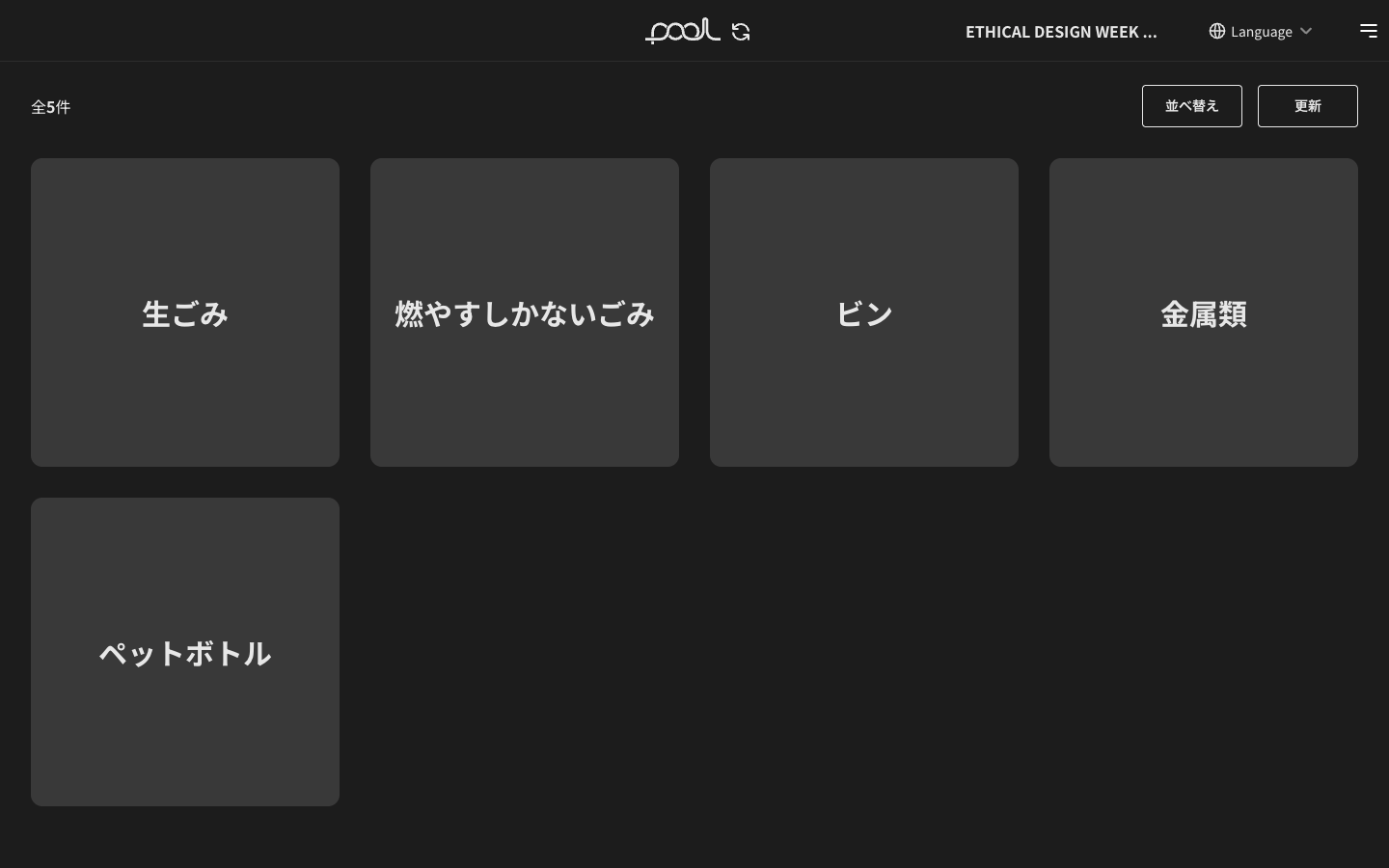

また、EDWの会場には僕らが展開している廃棄物計量管理システム「pool」を導入しましたが、今後はすべての資源を一元的に管理できる、サーキュラーエコノミーのためのデータプラットフォームの実現を目指しています。たとえば、空間デザインの領域への応用が進めば、博展T-BASEのリユースパネルがどのイベントで使用されていて、いつスタジオに戻ってくるかがプラットフォーム上でわかるようになります。もしこの仕組みが実現すれば、循環を前提にした資材調達の計画を立てることができるようになります。

現在はまだ、リサイクルされた後の資源がどのように循環しているのかまで把握できていないという課題がありますが、都市や建物、空間の中で使用されているマテリアルを可視化し、それらがすべてリサイクルのために「ストックされている」と考えることができるような、サーキュラーエコノミーの実現に向けた大きな一歩を踏み出していきたいと思います。

OVERVIEW

| CLIENT | レコテック株式会社 × 株式会社博展 |

|---|---|

| PROJECT | Ethical Design Week 2024 |

|

空間づくりを起点にエシカルデザインを共創するイベント「Ethical Design Week 2024」が、2024年12月5日〜7日の3日間開催されました。今回のイベントでは、会場の空間デザインから運営にいたるまでの資源循環率を算定する「サーキュラリティ評価」を実施。資源循環プラットフォームサービスの開発・運営や資源循環コンサルティング事業を展開する、レコテック株式会社と共同で、サーキュラーデザインの達成率の数値化に取り組みました。 |

|